Circular Economy – das Geschäftsmodell der Zukunft?

Eine Methode zur Entwicklung von Ideen für die Circular Economy

Nachhaltigkeit rückt in den Unternehmensfokus

Nachhaltiges und umweltverträgliches Handeln wird zunehmend von den Unternehmen gefordert. Nicht nur gesellschaftlich, sondern auch politisch, steigen die Erwartungshaltungen an eine verantwortungsvolle Unternehmensausrichtung. Belegt wird dies durch einige prägnante Entscheidungen der jüngeren Vergangenheit. Ein aktuelles Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat gezeigt, dass Deutschland nachhaltiger agieren und die Klimaschutzziele ambitionierter gestaltet werden müssen (Vgl. Bundesverfassungsgericht, URL 1). Der European Green Deal sieht Klimaneutralität für die EU bis 2050 vor und der „Aktionsplan Kreislaufwirtschaft“ fordert einen effektiveren Umgang mit bestehenden Ressourcen und Reserven.

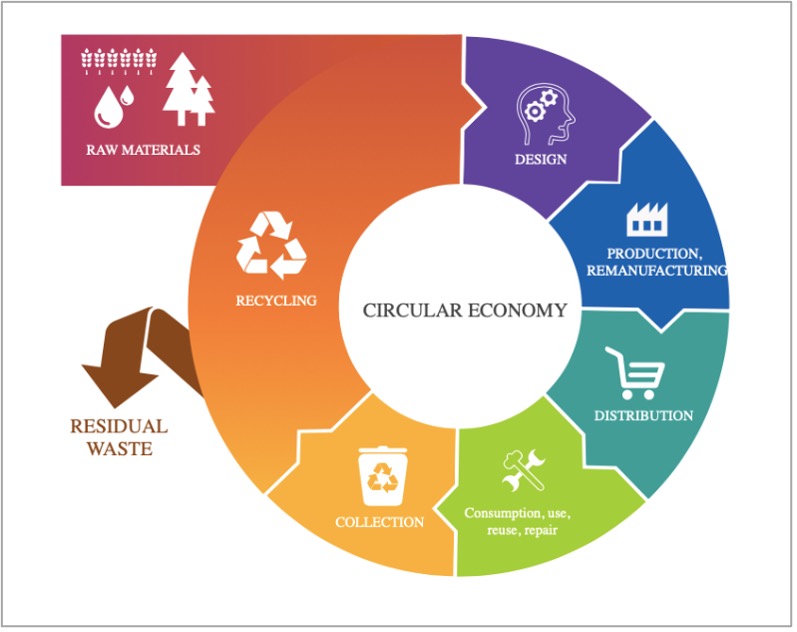

Um gerade im unternehmerischen Kontext den Anforderungen der bevorstehenden wirtschaftlichen Transformation gerecht zu werden, gelten Geschäftsmodellinnovationen als zentrale Treiber von Innovationen mit Nachhaltigkeitsaspekten (Vgl. Gassmann et al., 2017, p. 5). Doch auch wenn Nachhaltigkeit auf der Agenda der Unternehmen ganz oben steht, so fehlen zumeist entsprechende Pläne und Strategien diese umzusetzen (Vgl. VDI Nachrichten, 2021). Die Circular Economy (CE) bietet Struktur und Systematik für die nachhaltige Ausrichtung von Kundenangeboten und Innovationen allgemein. Sie ist als Ansatz zu verstehen, welcher das „End of Life Konzept“ durch Reduzierung, Wiederverwertung, Recycling und Rückgewinnung von Materialien in Produktions-, Vertriebs- und Verbrauchsprozessen ersetzt (Vgl. Kirchherr et al., 2017, p. 229).Dabei steht die Schaffung von wirtschaftlichem und ökologischem Wert im Mittelpunkt (Vgl. van Buren et al., 2016, p. 3).

Abbildung 1: Circular Economy Prozess (Quelle: https://www.europarl.europa.eu)

Ein kürzlich veröffentlichter Report der Ellen MacArthur Foundation and McKinsey & Company zeigt, dass durch den Wandel von der aktuellen linearen Wirtschaftsweise (End of Life Konzept) hin zur Circular Economy, weltweit große finanzielle Potentiale ausgeschöpft werden können (Vgl. Planing, 2015, p. 1). Um die finanziellen und umweltschützenden Potentiale jedoch realisieren zu können, braucht es ein grundsätzliches Umdenken und einen Systemwechsel in Politik, Wissenschaft und Gesellschaft (Vgl. Acatech et al., 2020, p. 10). Die proaktive Einführung von Circular Economy Business Models (CEBMs) kann dabei ein wichtiger Erfolgsfaktor für einzelne Organisationen sein, um einen „Business Case for Circularity“ zu entwickeln (Vgl. Acatech et al., 2020, p. 18). Die Umstrukturierung eines bestehenden linearen Geschäftsmodells hin zu einem zirkulären Modell, sollte jedoch nicht unterschätzt werden: „Unternehmen, die sich fragen, wie sie ihre Wertschöpfungsarchitektur derart (um-)gestalten können, dass sie auch für die natürliche Umwelt und die Gesellschaft „gewinnbringend“ ist, fügen dem ohnehin komplexen Konstrukt des Geschäftsmodells weitere – aber notwendige – Komplexität hinzu.“(Bungard, 2017, p. 37). Dennoch haben bereits einige Unternehmen CEBMs installiert. Der Baumaschinenhersteller Caterpillar hat mit der Tochterfirma CatReman einen Geschäftszweig aufgebaut, bei welchem gebrauchte Maschinenteile zurückgenommen werden und für den Wiedereinsatz aufbereitet werden. Cat bezieht dadurch die Ausgangsmaterialien günstiger und gibt dem Kunden einen Teil der Ersparnisse in Form einer Vergütung für das Einreichen gebrauchter Teile weiter. Der Lebenszyklus des Produkts wird verlängert und finanzielle Vorteile entstehen sowohl für den Kunden als auch das Unternehmen. Weitere Ansatzpunkte für die Umsetzung von CEBMs ergeben sich entlang des (Produkt-) Lebenszyklus:

- Ressourcenbeschaffung: z.B. durch die Verwendung von Sekundärrohstoffen

- Design: z.B. durch die Betrachtung einer guten Reparaturfähigkeit des Produktes

- Produktion: z.B. Energiebereitstellung für die Produktion durch erneuerbare Energien

- Distribution: z.B. durch Auswahl effektiver Transportoptionen (t/km)

- Nutzen: z.B. durch ein ausgedehntes Serviceangebot, um die Nutzungsphase zu verlängern

- Recycling: z.B. Wiederaufbereitung bereits genutzter Produkte/ Produktteile für neuen oder gleichen Nutzen

Für die Umsetzung dieser Ansätze bieten CEBMs den entsprechenden Rahmen. Hierzu bestehen bereits Werkzeuge (z.B. Canvas Modelle, ReSOLVE- Ansatz etc.), welche die Unternehmen bei der Realisierung unterstützen können. Diese sind jedoch den meisten Akteuren nicht bekannt. Denn trotz erfolgreicher Praxisbeispiele sowie des bestehenden Potentials und obwohl das Prinzip der Circular Economy bereits in den 80er Jahren aufkam, fehlt es dem Ansatz bis heute an Bekanntheit und Struktur. Aktuell geht die Forschung davon aus, dass die Umsetzung der CE in Unternehmen anhand von Geschäftsmodellen am vielversprechendsten ist (Vgl. Acatech et al., 2020, p. 7; Zucchella, 2019, p. 65). Wie kann also der Ansatz der Circular Economy in das Geschäftsmodell eines Unternehmens integriert werden, um dadurch eine nachhaltigere Wirtschaftsweise zu fördern?

Am Institute for Industrial Ecology (INEC) an der Hochschule Pforzheim wurde aus diesem Kontext heraus im Rahmen einer Masterarbeit folgende Forschungsfrage untersucht: „Wie kann eine Methode zur Generierung von innovativen Ideen für Geschäftsmodelle der Circular Economy aufgebaut werden?“

Ein strukturierter Ideenfindungsprozess als Hilfestellung für Unternehmen

Um die Forschungsfrage praxisorientiert für Akteure der Wirtschaft zu beantworten, wurde eine Methode entwickelt, welche entlang strukturierter Prozesse aufgebaut ist. Dabei stehen ein praxisorientierter Ablauf sowie eine unkomplizierte Anwendung im Mittelpunkt. Für die Entwicklung der Methode wurden neben wissenschaftlichen Quellen, Erfahrungen und Einschätzungen aus der Praxis genutzt. So wurden mehrere Interviewrunden mit Vertretern aus produzierenden Industrieunternehmen und Unternehmensberatungen durchgeführt. Die dabei gewonnen Erkenntnisse sind in die Arbeit eingeflossen. Zum Abschluss wurde die entwickelte Methode mit Vertretern aus der Praxis durchgeführt und validiert.

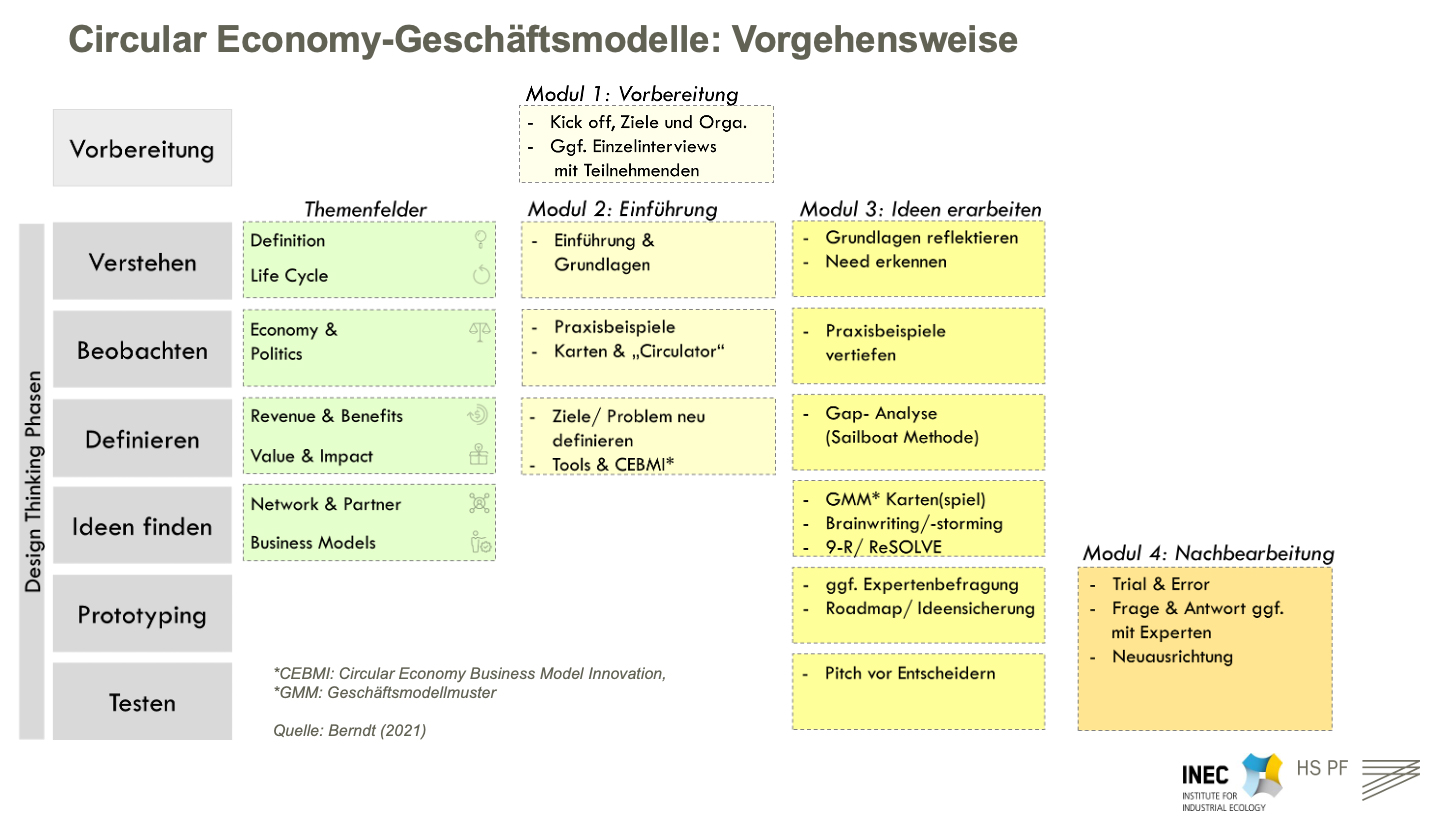

Die Methode besteht aus vier Modulen. Der gesamte Ablauf orientiert sich dabei an den sechs Phasen des Design Thinking Prozess (DTP): Verstehen, Beobachten, Definieren, Ideen finden, Prototyping, Testen(Vgl. Vetterli et al., 2017, p. 3 f.). Der auf Iterationen ausgerichtete DTP ist ein in der Praxis häufig verwendeter Ansatz zur strukturierten Erarbeitung von Innovationen.

Modul 1 dient als Kick- off und Einstiegsmodul. Ziele und Erwartungen des Kunden, sowie technische Voraussetzungen und Rahmenbedingungen werden hier besprochen. Als Ergebnis steht dann der Auftrag des Kunden sowie eine Zielvorgabe für die Umsetzung. Modul 2 befasst sich dann mit der Vorbereitung der Teilnehmenden auf den eigentlichen Ideenprozess. Dabei durchlaufen die Teilnehmenden die ersten drei Phasen des DTP. Die Inhalte von Modul 2 bauen auf sieben relevanten Themenfeldern für Geschäftsmodelle der Circular Economy auf, diese sind in der folgenden Tabelle abgebildet.

|

Themenfeld |

Inhalt |

|

Definition |

Was ist CE? Was ist der Unterschied zur Kreislaufwirtschaft? Was sind Sustainable Business Models (SBM) und Circular Economy Business Models (CEBM)? |

|

Business Model |

Wie kann ein Business Model nachhaltig gestaltet werden bzw. die CE voran bringen? |

|

Life Cycle |

Welchen Weg geht mein Produkt? Wo liegen Hot Spots bzgl. Emissionen und Verluste? |

|

Revenue and Benefits |

Wie kann mein Unternehmen von der CE profitieren? Wie generieren wir Gewinne? |

|

Economy and Politics |

Welche politischen & wirtschaftlichen Veränderungen kommen auf uns zu? |

|

Network (Reverse Logistic) |

Welche Partner brauche ich? Wie können wir voneinander profitieren? |

|

Value and Impact |

Was bewegt mein Business Model? Welche Probleme löse ich damit? |

Tabelle 1: Die sieben Themenfelder und Ihre Leitfragen (Quelle: Tobias Berndt (2021): Entwicklung einer Methode zur Generierung von Innovations-ideen zu Geschäftsmodellen für die Circular Economy)

Anschließend folgt Modul 3, in welchem ein interaktiver Austausch aller Teilnehmenden stattfindet. Zu Anfang werden bisherige Erkenntnisse festgehalten, bevor dann mit einem zuvor ausgefüllten Readiness Check und einer darauf aufbauenden Gap- Analyse, der interaktive Ideenprozess startet. Für diese Phase des DTP stehen verschiedene Templates und unterschiedliche Brainstorming- Varianten unterstützend für die Ideenfindung zur Verfügung. Nach Abschluss der Ideenphase werden die Ergebnisse im Rahmen des Prototyping in Circular Economy Business Model Canvas- Templates festgehalten. Damit ist der Ausgangspunkt für den Prozess einer Geschäftsmodellinnovation bzw. einer Circular Economy Business Model Innovation geschaffen. Die Workshop-Ergebnisse werden anschließend in der letzten Phase des DTP, dem Testen, gegenüber Entscheidern/ Auftraggebern präsentiert und diskutiert. Mit diesem Pitch schließt Modul 3 ab und alle Phasen des DTP wurden an diesem Punkt durchlaufen. Am Ende des 3. Moduls stehen fundierte Ideen für Geschäftsmodelle der Circular Economy, welche bereits erste Prototyping- und Testphasen durchlaufen haben.

Modul 4 dient anschließend der Nachbetreuung der Ideen und der damit verbundenen Maßnahmen zur Umsetzung. Zu festen Terminen werden die erreichten Ziele besprochen. Hilfestellung durch verschiedene Experten des Institute for Industrial Ecology der Hochschule Pforzheim oder weiterer Spezialisten kann hier angeboten werden.

Die Circular Economy – ein vielseitiger Ansatz

Die zuvor beschriebene Methode wurde im Rahmen der Arbeit mit einem Industrieunternehmen durchgeführt und erprobt. Dabei wurden konkrete Ideen für Geschäftsmodelle der Circular Economy für das Unternehmen generiert und festgehalten. Unter anderem wurden Umsetzungsstrategien diskutiert, wie beispielsweise durch den Aufbau einer reverse logistic, in Verbindung mit neuen Partnern, die Verlängerung des Produktlebenszyklus erreicht werden kann. Die Validierung ergab zudem, dass das entwickelte Methodenkonzept stimmig und zielgerichtet ist. Der Wissenszuwachs aus Modul 2 wurde ebenfalls als positiv bewertet. Generell waren die Teilnehmenden beeindruckt, welche Vielzahl an Möglichkeiten durch die Veränderung des Geschäftsmodells im Bereich der CE entstehen können und welche Potentiale in ökologischer wie auch ökonomischer Sicht mit innovativen CEBM verbunden sind.

Abbildung 2: Vorgehensweise der Methode anhand der vier Module und den Phasen des Design Thinking Prozess (Quelle: Tobias Berndt (2021): Entwicklung einer Methode zur Generierung von Innovations-Ideen zu Geschäftsmodellen für die Circular Economy)

Die entwickelte Methode bietet somit Unternehmen einen praxisorientierten und strukturierten Ablauf, anhand welchem innerhalb kurzer Zeit Inhalte der Circular Economy vermittelt und Ideen für ein Geschäftsmodell der Circular Economy generiert werden. Die Inhalte können individuell oder in der Gruppe, als auch online oder in Präsenz durchlaufen und auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten werden. Nach Abschluss der Methode, kann die schrittweise Umsetzung des Circular Economy Business Models, anhand der erarbeiteten Ergebnisse, innerhalb des Unternehmens verfolgt werden.

Fazit

Der allmähliche, aber unumkehrbare Übergang zu einem nachhaltigen Wirtschaftssystem ist unverzichtbarer Bestandteil der neuen EU-Industriestrategie (Vgl. EU Aktionsplan Kreislaufwirtschaft, 2020). Die Circular Economy kann dabei Unternehmen helfen sich Wettbewerbsvorteile zu sichern, neue Einnahmequellen zu erschließen und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Einflüssen zu erhöhen (Vgl. Nußholz, 2018, p. 186). So birgt die Circular Economy als „neues“ Wirtschaftssystem das Potential, den Spagat zwischen ökonomisch und ökologische Unternehmensausrichtung bewältigen. Es liegt an den Unternehmen diese Transformation zu unterstützen.

Die Methode wurde von Tobias Berndt, im Rahmen der Masterthesis im Studiengang Life Cycle & Sustainability an der Hochschule Pforzheim und dem Institute for Industrial Ecology (INEC) in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Claus Lang-Koetz und Unterstützung von Dr. Katja Puteanus- Birkenbach entwickelt.

Quellen:

Acatech, Circular Economy Initiative Germany, SYSTEMIQ Ltd., 2020. Circular Business Models: Overcoming Barriers, Unleashing Potential. Executive Summary and Recommendations.

Bungard, Patrick, 2017. CSR und Geschäftsmodelle: Auf dem Weg zum zeitgemäßen

Wirtschaften. 1. Aufl. 2018, Berlin, Springer Gabler.

Europäische Kommission, 2020. Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft. Für ein

saubereres und wettbewerbsfähigeres Europa.

Gassmann, O., Frankenberger, K., Csik, M., 2017. Geschäftsmodelle entwickeln: 55 innovative Konzepte mit dem St. Galler Business Model Navigator, 2nd ed. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, München.

Kirchherr, J., Reike, D., Hekkert, M., 2017. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resour. Conserv. Recycl. 127, 221–232. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005

Nußholz, Julia, 2018. A circular business model mapping tool for creating value from prolonged product lifetime and closed material loops. Journal of Cleaner Production

Planing, P., 2015. Business Model Innovation in a Circular Economy.

van Buren, N., Demmers, M., van der Heijden, R., Witlox, F., 2016. Towards a Circular Economy: The Role of Dutch Logistics Industries and Governments. Sustainability 8, 647. https://doi.org/10.3390/su8070647

Verband Deutscher Ingenieure, 2021. VDI Nachrichten.

Ausgabe 17 vom 30. April 2021

Vetterli, C., Brenner, W., Uebernickel, F., Berger, K., 2017. Die Innovationsmethode Design Thinking. Symp. Publ. 22.

Zucchella, A., 2019. Value Propositions and Business Models for Circular Entrepreneurship, in: Zucchella, A., Urban, S. (Eds.), Circular Entrepreneurship: Creating Responsible Enterprise. Springer International Publishing, Cham, pp. 61–88. https://doi.org/10.1007/978-3-030-18999-0_3

URL 1: URL:https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen

/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html, abgerufen 15.05.2021

Bild: istockphoto

DAS KÖNNTE SIE NOCH INTERESSIEREN …

Automobilwirtschaft: Zulieferer in der Krise – Wie unser Ansatz zur Neugeschäftsgenerierung helfen kann

TIM Consulting als starker Partner für die strategische Ausrichtung von Zulieferern.

Automobilwirtschaft BW: Den Strukturwandel begleiten – Wir sind dabei.

TIM Consulting als Experten-Beratung bei Transformationswissen BW.

Technologie und Innovation 2023: worauf wir uns in diesem Jahr freuen.

KI-Transformer, Green Tech und Collaboration.